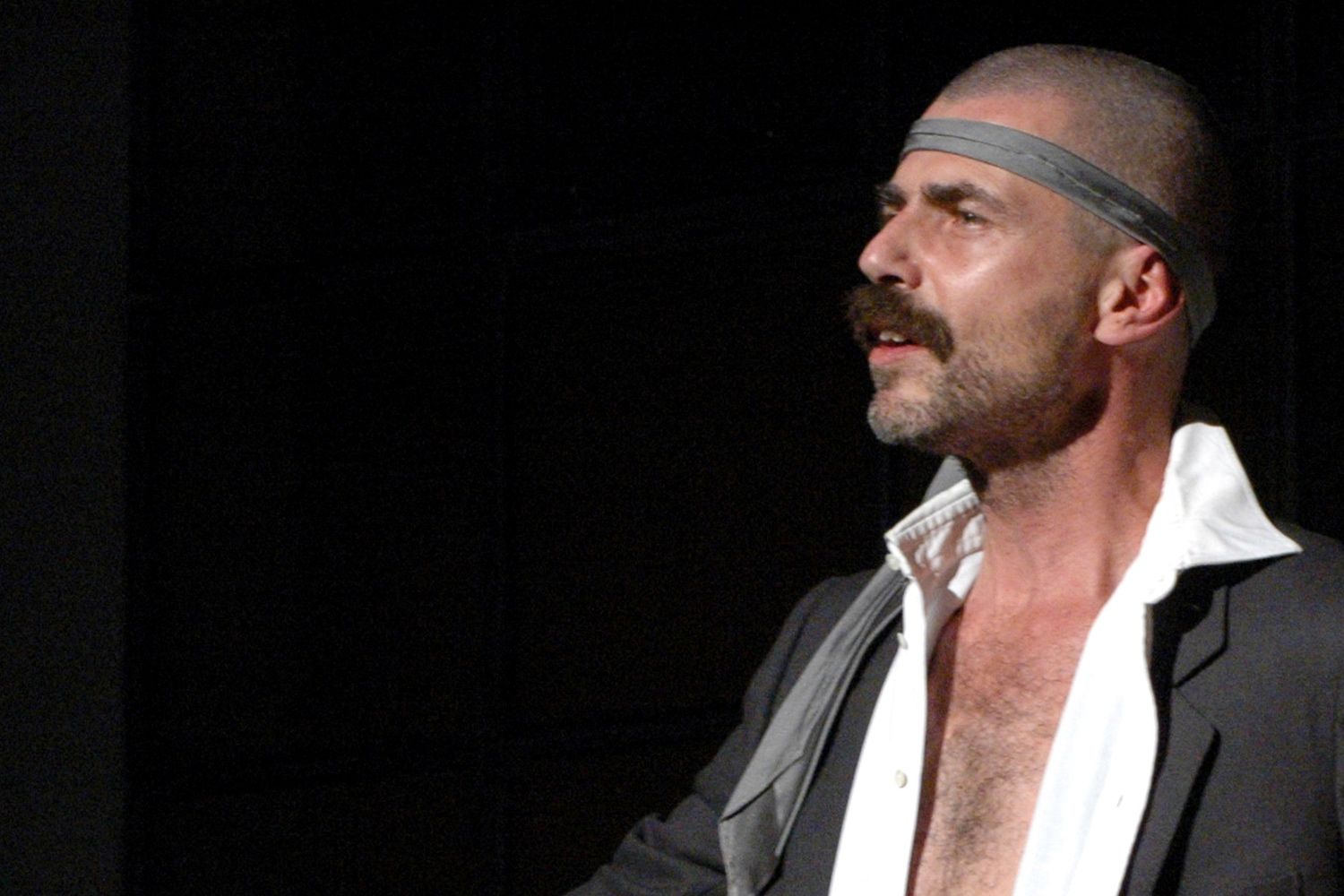

Se consumer dans la nuit, rire en enfer

Entretien avec Roberto Castello

Vous venez au Théâtre de la Ville avec deux pièces fort contrastées. D’une part In Girum imus nocte et consumimur igni, un quatuor à l’ambiance nocturne et d’autre part votre nouvelle création, Inferno, étonnamment exubérante, affichant l’énergie d’un hymne à la vie.

J’ai toujours essayé de faire des oeuvres qui ne se ressemblent pas du tout. Depuis quarante ans, j’essaie de ne pas tomber dans le cliché d’un auteur reconnaissable qui répète le même style, ce qui a plus à voir avec du marketing sur le marché de l’art qu’avec l’art en soi. Car l’art, c’est la découverte, la recherche et le fait d’aller vers l’inconnu en utilisant des instru¬ments qu’on ne connaît pas déjà. Ce qui veut dire prendre le risque de l’échec, sur le plateau et sur le marché. Et pourtant, Inferno découle directement d’In Girum… Après le travail en noir et blanc, d’une certaine façon répétitive et en lien avec une forme de transe, on m’a de¬mandé quel serait mon prochain travail et j’ai répondu : « Je vais essayer de faire exactement l’inverse, un travail très coloré et empli de joie de vivre! »

Pourtant, nous n’avons pas l’habitude d’associer l’enfer à la joie !

En Italie, un chorégraphe se doit en quelque sorte de faire au moins une fois dans sa carrière un travail sur l’enfer. C’est lié à Dante et quasiment un passage obligé. Donc je me suis dit, en blaguant : puisqu’il le faut, je vais faire un enfer joyeux sur le désir d’être apprécié par les autres et de les surpasser en correspondant aux normes. Parce que je crois que cette ma¬chine à fabriquer du consensus est finalement le vrai enfer dans lequel nous vivons, que nous en soyons conscients ou pas. D’où une ambiance de jeu intégrant le public, alors que dans In Girum… nous traçons un chemin jusqu’au bout, sans en dévier.

Il suffirait de peu pour voir In Girum… basculer vers le burlesque, à la manière des films muets.

Il y a en effet de l’autodérision car je fais mon possible pour vivre la vie avec une certaine lé¬gèreté, une capacité de rire aussi des choses tristes, jeter les excédents de sérieux et de nos convictions, puisqu’il n’y a pas de conviction qui puisse être juste dans l’absolu. Tôt ou tard, toute conviction s’effondrera. C’est aussi le cas pour les auteurs de la pièce, ce qui inclut les interprètes.

Vous situez donc l’enfer dans les jouissances que la grande machine du marketing nous vend comme paradis ! Que représente pour vous le paradis, face à l’enfer ?

La dichotomie enfer-paradis est une des structures de base de la pensée occidentale, mais pas une vérité en soi. L’un n’existe pas sans l’autre et je me demande où est la différence entre les deux. L’enfer peut être agréable et le paradis extrêmement ennuyeux. Ce système de valeurs avait un sens quand la religion était un instrument pour maintenir un certain ni¬veau d’ordre dans la société. Mais aujourd’hui, ça me paraît daté. Beaucoup de spectateurs nous disent : si l’enfer ressemble à ça, je veux y aller…

Est-ce que la question n’est pas finalement de savoir si nous sommes capables de vivre heureux ?

Il s’agit d’une question de responsabilité, selon la pensée attribuée à Nelson Mandela selon laquelle chacun est en partie responsable de l’environnement dans lequel il vit.

Quels modèles d’enfer – de Dante, Sartre ou autres – ont nourri votre pièce ?

Je cherche depuis toujours à créer à partir de mon expérience de la vie. Non qu’elle vaille mieux que celles d’autrui, mais je ne veux pas structurer mes oeuvres selon des textes. Bien sûr, je lis et je me renseigne. Une chose qui peut paraître étrange est que je suis fasciné par les mécanismes de l’économie. Pas ceux de la finance, mais ceux de l’économie réelle avec ses échanges qui disent beaucoup sur notre rapport au monde et nos valeurs. En ce sens je suis fasciné par les cultures trditionnelles. Nous pourrions apprendre beaucoup de leur rap¬port au monde et des philosophies qui les sous-tendent. C’est pourquoi je suis très intéressé par les danses populaires du monde entier, qu’elles soient palestiniennes, péruviennes, mo¬zambicaines ou tchétchènes, etc. Cette vision critique de nos sociétés a bien sûr influencé la pensée d’Inferno. Car elle révèle au passage que ce que l’Occident appelle danse contem¬poraine est une construction culturelle assez limitée, contrairement aux cultures où la danse est signe d’appartenance à une communauté, ce qui est souvent plus riche et moins autoréférentiel.

Trouve-t-on aussi quelque chose de cette idée de danse dans In Girum…?

Non, je tiens à l’idée de ne pas faire de spectacles de danse. Mes spectacles sont du théâtre qui, parfois, ou même souvent, utilise des gestes de danse. C’est vrai pour eIn Girum… comme pour Inferno qui est à son tour une pièce de théâtre qui essaye d’échapper aux codes de la danse contemporaine. Car au fond celle-ci descend de la même pensée que celle qui nous a amenés à coloniser le monde, matériellement et culturellement. Si on veut construire un monde qui ne soit pas trop obscur, il nous faut changer nos relations avec l’autre. On en fait l’expérience quand on se rend hors d’Europe pour découvrir le regard de ces cultures sur nous autres Occidentaux. Ce qui vaut aussi pour la création, d’autant plus qu’étymologi¬quement, « art » est lié à la distance, à une prise de recul pour arriver à se situer dans un contexte ou porter un regard extérieur sur un contexte.